不動産投資の利回りとは?計算方法や注意点、本当に価値のある物件を選ぶ方法

不動産投資で最も重視される指標は、おそらく利回りでしょう。利回りは物件選びにおいて真っ先にチェックする項目ですし、物件の収益性を推し量る根拠にもなります。

そのため、不動産投資初心者はどうしても利回りの高い物件に注目しがちです。しかし、利回りが高いことには何らかの不都合な理由が潜んでいるかもしれません。

本記事では、不動産投資の利回りについておさらいをしつつ、高利回りの物件に潜むリスク、それを踏まえた物件選びのノウハウなどについて解説します。不動産投資初心者の方全員に知っておいていただきたい内容なので、ぜひご一読ください。

目次

1.不動産投資の利回りは2種類ある

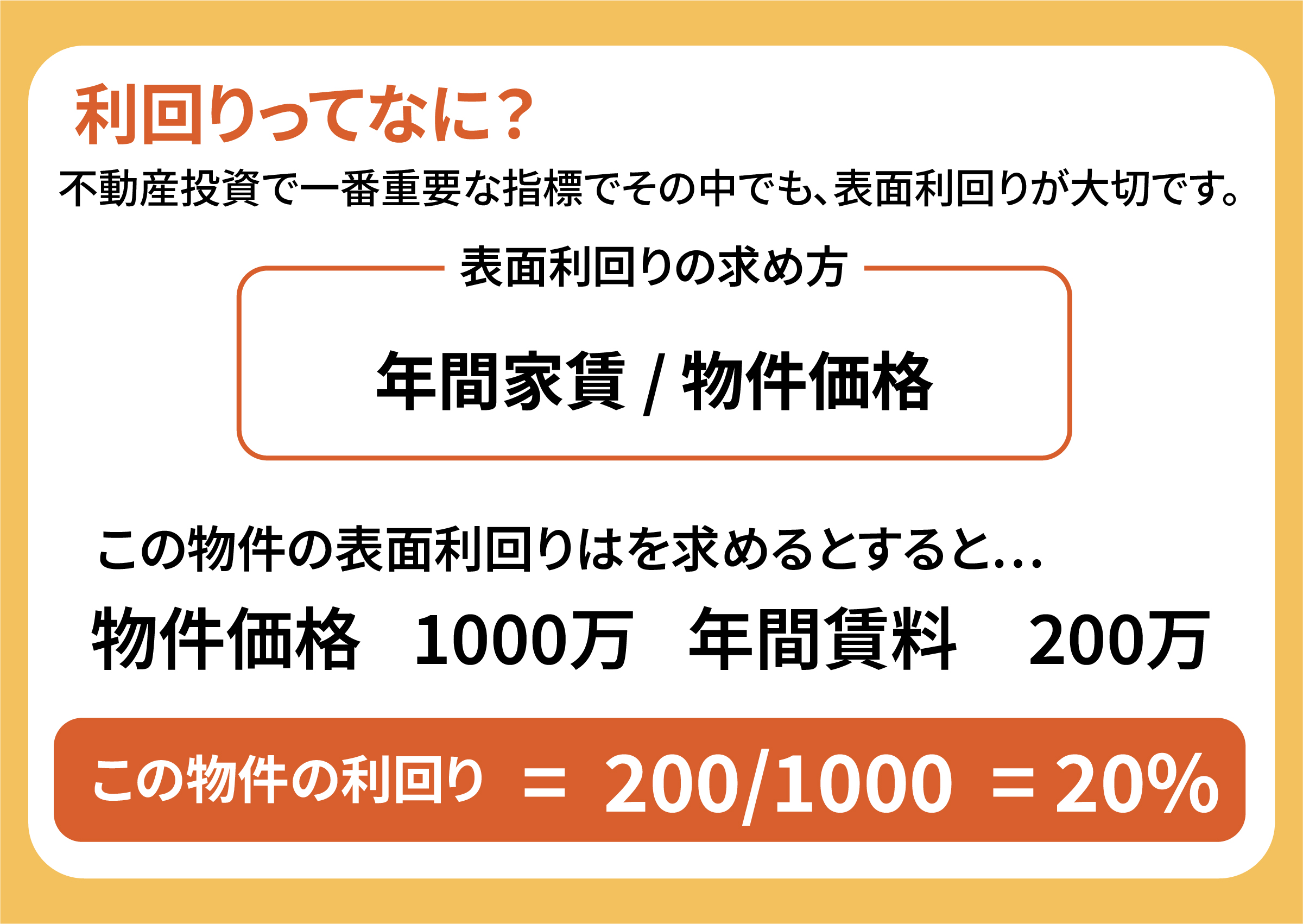

不動産投資の利回りには、2つの種類があります。1つは表面利回り、そしてもう1つは実質利回りです。この違いを理解しておかないと収益物件の「稼ぐ力」を正確に評価できないので、まずはこの2つの利回りについての基本や計算方法を解説します。

1-1.表面利回り

表面利回りは、収益物件から得られる年間の家賃収入を取得価格で割って求めた数値です。「グロス利回り」と呼ばれることもある指標で、「利回り」と表現されているものは大半が表面利回りを指しています。

収益物件の利回りは表面利回りで表記されているため、同じ計算式で求められた表面利回り同士で収益物件の比較をする際などに用いられます。

表面利回りの具体的な計算式は、以下のとおりです。

例えば、3,000万円で購入した収益物件で毎月8万円の家賃収入が得られるとします。この物件の表面利回りは、以下のように求めることができます。

1-2.実質利回り

実質利回りは、実際に対象となる物件を購入して運用した場合に得られる投資家の「手残り」を知るための指標です。実質利回りの他「ネット利回り」とも呼ばれます。比較するための目安ではなくシミュレーションの要素が強いため、計算式には実際の不動産投資で発生するコストが加味されています。

実質利回りの具体的な計算式は、以下のとおりです。

割り算の分母と分子のそれぞれにコストが算入されています。これらの数値を算入することにより、実際に物件を購入した場合に得られる「手残り」をより詳細に知ることができます。

こちらも、3,000万円で購入した収益物件で毎月8万円の家賃収入が得られる場合で計算してみましょう。物件の維持費は10%を目安とします(税金は考慮しない)。そして購入時の諸費用は取得価格の15%を目安として、それらを計算式に当てはめてみます。

前項と同じ物件で実質利回りを計算したら、約2.5%という結果になりました。表面利回りではイニシャルコストとランニングコストが加味されていないので、実質利回りは表面利回りよりも低くなります。

比較検討をした上で購入する物件を絞り込んだら、次はこのように実質利回りを計算します。投資家は実質利回りの計算結果を、購入するべきか否かの判断材料にします。

2.高利回り物件に注意。確認すべきポイント

先ほど解説した利回りの計算式を踏まえると、利回りを高くするには2つの方法があることが分かります。1つは、分母である物件の取得価格を安く抑えること。もう1つは、分子である家賃収入を増やすこと。もしくは、その両方です。

売りに出されている収益物件の情報を見ると、時折とても利回りの高い物件に出くわすことがあります。そのほとんどはこれまでの実績から家賃収入を算出し、物件の価格を安くすることで「高利回り物件」となっています。公開されている物件情報のとおりであれば高い利回りが期待できるわけですが、うまい話には裏があるというのが不動産業界の掟です。

ここでは、物件情報で時折見かける「高利回り物件」について、注意すべき点を解説します。

2-1.建物の状態

公開されている物件情報だけで、建物の状態をすべて知ることはできません。そのため、公開されていない部分の中に建物の不具合が潜んでおり、それゆえになかなか売れず売り出し価格が安くなっていることがあります。

築年数など数値化できる情報以外にも、設備が極端に古くなっていたり、目視できるレベルで建物の状態が劣化していたりする場合もあります。また、違法建築物は金融機関のローン審査に通らないため、なかなか買い手がつかずに安くなっていることもあります。

相場よりも価格が安いと感じる物件については、公開されている情報だけを鵜呑みにせず、自分で確かめる、もしくは専門家に診断を依頼するなど慎重に判断することをおすすめします。

2-2.告知事項の有無

近年、「事故物件」という言葉を見聞きすることが多くなったので、言葉だけでもご存じの方は多いと思います。いわゆる「心霊物件」などのイメージが強いですが、不動産物件の告知事項はこれだけではありません。

その物件内で人が亡くなった、しかもその死因が自殺だった場合などは事故物件扱いとなり、その事実を告知する義務があります。また、そういった事件に由来して「幽霊が出る」といった噂が立つことも事故物件の範疇に含まれます。こうした心霊現象など人によってとらえ方が異なるような問題は、心理的瑕疵といいます。

事故物件は入居者がつきにくいことから格安であることが多く、もし他の理由が見当たらないのに格安で売りに出されている物件があるとしたら、告知事項もしっかりチェックしましょう。

2-3.再建築の可否

建築基準法には、接道義務の規定があります。幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ、その土地に新たな建物を建てられないというものです。細い路地の奥にあるような物件だと接道義務を満たしていないことが多く、その土地の接道条件が変わらない限りは今ある建物を取り壊した後に再建築をすることができません。

こうした物件は再建築不可物件と呼ばれ、今の建物が古ければ古いほど格安になります。しかし再建築ができない物件を購入してしまって今の建物が使い物にならなくなると無価値に近い状態になってしまいます。格安物件を精査する際には、再建築の可否についても重要なチェック項目です。

2-4.入居者の状況

すでに入居者がいる状態で売りに出されている物件を、オーナーチェンジ物件といいます。オーナーチェンジ物件は最初の入居者を見つける必要がないことがメリットですが、その入居者に問題があるとなると逆にデメリットになります。

周囲の住人とのトラブルが絶えない、家賃の滞納が常態化しているといった入居者はむしろ物件のマイナス要素になりますが、物件情報を見ているだけでは把握しづらい部分です。格安のオーナーチェンジ物件を見つけて興味を持った際には、入居者の質についても尋ね、このことも含めて精査するようにしましょう。

3.低利回りでも購入したぼうがよい物件

収益物件を利回りだけで選ぶと「問題のある高利回り物件」に当たるリスクがあります。収益物件は利回りだけで選ばず、真の実力で評価することが重要です。

その意味では低利回りであっても資産性が高い物件は検討の余地があります。特に東京など大都市圏の都心物件(都心から近い物件も含む)、駅近のワンルームマンションなどは需要が根強く、将来にわたって資産価値が低下しにくいでしょう。

こうした物件は価格も高いため上記の計算式だと利回りは低くなりがちですが、空室リスクが低いことや売却時の価格が安定していることなど、長期的な視野に立つと多くのメリットがあります。

4.物件の評価ポイントは「利回り」だけにあらず

不動産投資家にとって利回りは収入に直結する指標なので、少しでも利回りの高い物件を運用したいと思うのは人情です。しかし、格安物件には必ず何らかの理由があるので、思わぬデメリットによって不動産投資そのものが失敗に終わることのないよう、しっかり精査したいところです。

逆に低利回りであっても、長期的に見ると購入価値の高い物件はたくさんあります。こうした物件を選び、長期的に運用することが不動産投資を成功に導きます。

関連記事:不動産投資の物件選び、3大比較ポイントと失敗しないための注意点