インスペクションとは?メリット・デメリットや費用、流れを解説

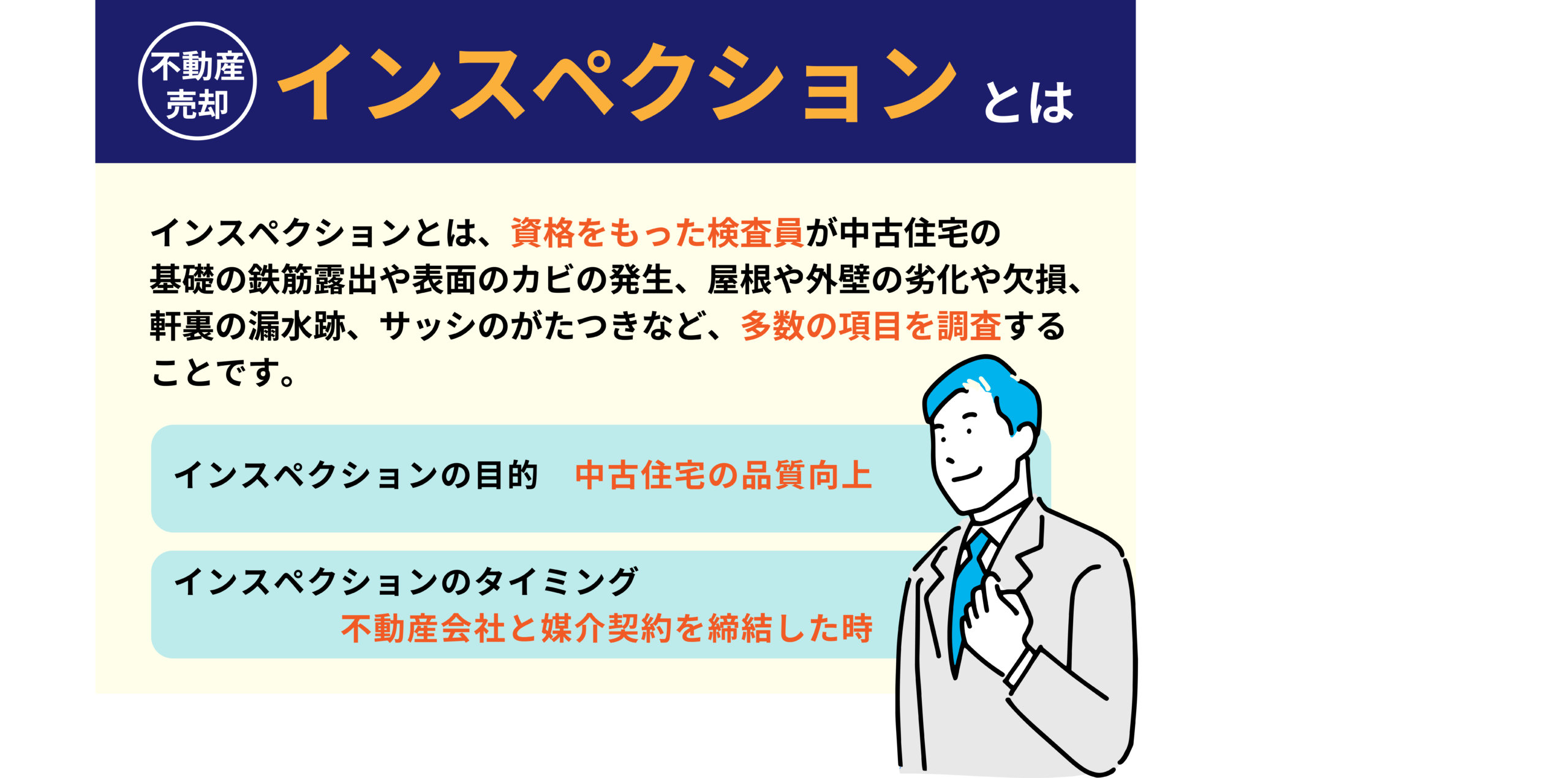

不動産投資で中古物件を購入する際に知っておきたいのが、インスペクションです。詳しくは本文中で解説しますが、インスペクションは平たく言えば「第三者による住宅の検査」となります。

以前はなかったインスペクションの制度がなぜ導入され、義務化されたのか。インスペクションではどんなところを調査して、これを活用するとどんなメリットがあるのかといった点について、詳しく解説します。

インスペクションのメリットだけでなくデメリットや、依頼をするとどれくらいの費用がかかるのかといった部分も紹介していきますので、中古物件の購入を検討している方はぜひご一読ください。

目次

1.インスペクションとは?

インスペクションとは、住宅診断士が第三者の立場で既存住宅の外回りや室内、床下、天井裏、設備などを点検することです。ひび割れや腐食はないか、虫食いや雨漏りはないか、ドアやシャッターは正常に動作するかなど、目視や触診、計測などで細かくチェックし結果を報告するというものです。

その種類には、不具合の有無だけを調べる1次的インスペクション、不具合の原因を解明する2次的インスペクション、リフォーム前に徹底検査する性能向上インスペクションの3つがあり、このうち説明義務が課されるのは、1次的インスペクションです。

日本では住まいに対する意識として、長年「持ち家志向」が強く、それゆえに新築が選ばれやすい傾向にありました。中古住宅市場は欧米よりも圧倒的に小さく、こうした状況が、全国で増加する「空き家問題」の深刻化を助長したと考えられています。

消費者が安心して中古住宅を売買するためには、中古住宅の品質や性能への客観的評価が明示され、取引価格や金融機関の担保評価に適切に反映されることが欠かせません。インスペクションはこうした背景から生まれたといってもよいでしょう。

2.不動産会社にインスペクションの説明が義務化された背景

先ほど述べたように、日本は欧米諸国と比べると中古住宅の市場がとても小さく、流通している住宅のうち2割程度しかありません。逆に米国や英国では流通している住宅のうち8割以上が中古住宅なので、日本とは真逆の状況です。

日本の新築志向が全国の大量の空き家を生み出しているとの指摘もあります。資源の有効利用や環境保護の観点で考えると、新築ばかりに目が向いてしまってまだまだ使える中古住宅が放置されている状況は好ましくありません。

そこで国は空き家対策の一環として中古住宅の流通促進を掲げ、安心して中古住宅を購入できる環境を整備する方策としてインスペクションの法整備を行いました。

3.インスペクションの調査対象や方法

専門家が中古住宅の点検、調査を行うのがインスペクションであることをご理解いただいた上で、次にインスペクションではどの部分を、どのように調査しているのかについても解説します。

3-1.インスペクションの調査対象

中古住宅は戸建て住宅とマンションなどの集合住宅に大きく分けられます。インスペクションでは住宅の形態によって調査する部分が若干異なりますが、おおむね以下の項目を点検し、その結果が報告されます。

- 構造耐力上、主要な部分(基礎、柱など)

- 雨水の侵入防止に関わる部分(屋根、軒裏など)

- 給排水管路

- シロアリ検査

どの事例であって必ず行われるのが、構造耐力上の主要部分と雨水侵入防止部分の2つです。3つめと4つめはオプション扱いとなり、希望に応じて実施されます。上の2つは住宅としての基本的な性能が維持されているか否かに関わるため、インスペクションによって点検をする必要性は高いといえます。

3-2.インスペクションの調査方法

基本的にインスペクションは、住宅のプロである建築士やインスペクターと呼ばれる専門家が目視によって行います。単に見るだけの目視だけでなく、必要に応じて動作確認や数値の計測なども行われます。

4.インスペクションのメリット・デメリット

インスペクションは中古住宅の適正な流通のために設けられた制度です。実際にインスペクションを利用すると、売主および買主にはどんなメリットがあるのでしょうか。

4-1.インスペクションのメリット

インスペクションによって売主と買主の双方が得られる最大のメリットは、トラブルの未然防止です。住宅を引き渡した後で問題が発生すると、その問題が不可抗力だったのか、もしくは故意に隠されたものなのかどうかを検証する必要があり、トラブルに発展しがちです。

インスペクションを実施すれば専門家によって現状を正確に把握できるため、引き渡し後に予期せぬ問題が起きる可能性は低くなります。仮に問題が発生したとしてもインスペクションを実施した中古住宅は瑕疵保険に加入できるため、売主、買主のどちらもその責任を負うリスクがなくなります。

買主にとってはこのことが安心感につながって中古住宅を購入しやすくなりますし、逆に売主にとっては高値かつスムーズに売却できる余地が広がります。

4-2.インスペクションのデメリット

とてもメリットの多いインスペクションですが、もちろんデメリットもあります。最大のデメリットは、プロに現地調査や診断、報告書の作成といった業務を依頼するため、費用が発生することです。

それだけ費用を負担したとしても完璧に問題を発見できるわけではなく、インスペクションをしたから100%問題がないことが保証されているわけではありません。この「100%ではない」点に不満を感じる可能性については、事前に理解しておく必要があります。

また、インスペクションは売主が長く使用してきた住宅の状態を細かくチェックする作業なので、売主にとっては「あら捜し」をされているような感覚になり、心情的に抵抗を感じることもあるようです。

5.インスペクション実施の流れや要する時間、費用相場

続いて、インスペクションを実施する場合の流れや所要時間、費用相場についても紹介します。

5-1.インスペクション実施の流れ

事前にインスペクションを依頼すると、当日に調査員が該当の住宅を訪問します。一般的に外側からチェックを始め、それが終わると内部のチェックに進みます。戸建て住宅の場合はオプションとして床下や屋根裏などのチェックをすることもあります。

インスペクションは当日のうちに終わり、その場で診断結果を記載した報告書が手渡されます。

5-2.インスペクションに要する時間

インスペクションの内容によって異なりますが、一般的な検査項目であれば所要時間は2時間程度です。戸建て住宅のインスペクションではオプションで依頼できる検査項目の余地が大きいため、オプション項目の診断も依頼するとその分所要時間は長くなると考えておいたほうがよいでしょう。

5-3.インスペクションの費用相場

インスペクションの費用については、マンションなどの集合住宅と戸建て住宅によって異なります。一般的に戸建て住宅のほうが検査項目は多いため、費用も高めです。

マンションのインスペクションはおおむね5万円前後で、戸建て住宅の場合は一般的な検査項目だと5~6万円程度にオプション分が上乗せされるといった費用感です。マンションの場合は検査項目にそれほど違いがないので相場どおりの費用になることが大半ですが、戸建て住宅は形状や広さなどによってインスペクションの費用が大きく変動するため、事前の見積もりを入念にチェックするようにしてください。

6.不動産投資家にとってもインスペクションは強い味方

住宅と同じく中古市場が確立している中古車業界には、オークションという業者同士が売買をする仕組みがあります。オークションに出品された中古車はプロの査定マンによる点検が行われ、その結果を示す書類とともに競りにかけられます。これによって中古車業者やその顧客は安心して中古車を購入できるわけですが、中古住宅のインスペクションもこれと同じです。

REISMで販売されている中古物件はリノベーションを行う際に、1級建築士が監修し、REISMのスタッフが直接現地で物件の管理状況をチェック、さらに専門の第三者機関の1級建築士が物件の劣化具合を確認し、徹底的に調査します。

また、室内をスケルトン状態にしてから内装工事を行うため、スケルトン状態でのインスペクションは隠れた不具合も見つけることができ、さらに補修工事で解決するので安心した高い品質で物件を購入所有いただけます。

インスペクションがあることで売主、買主の双方が安心して中古住宅の売買ができるので、不動産投資家が中古物件を仕入れる際にもインスペクションを大いに活用したいところです。特に収益物件の場合は「顧客」である入居者に満足してもらう住宅を提供する必要があるので、安心して住んでもらえる物件づくりにインスペクションは強い味方になります。

関連記事:インスペクターは「ここを見る」 誰でもわかるインスペクションのポイント